En casa, cuando llueve, ni me doy cuenta. Lo noto si me asomo por la ventana, pero de otra manera ni me entero. No oigo nada.

En mis casas anteriores eso era imposible, pues la lluvia arreciaba en los techos de cinc. A veces era una lluvia ensordecedora que no dejaba ni hablar, y peor, ni oír televisión. Eso sí era una desgracia cuando veía mis cómicas de la mañana.

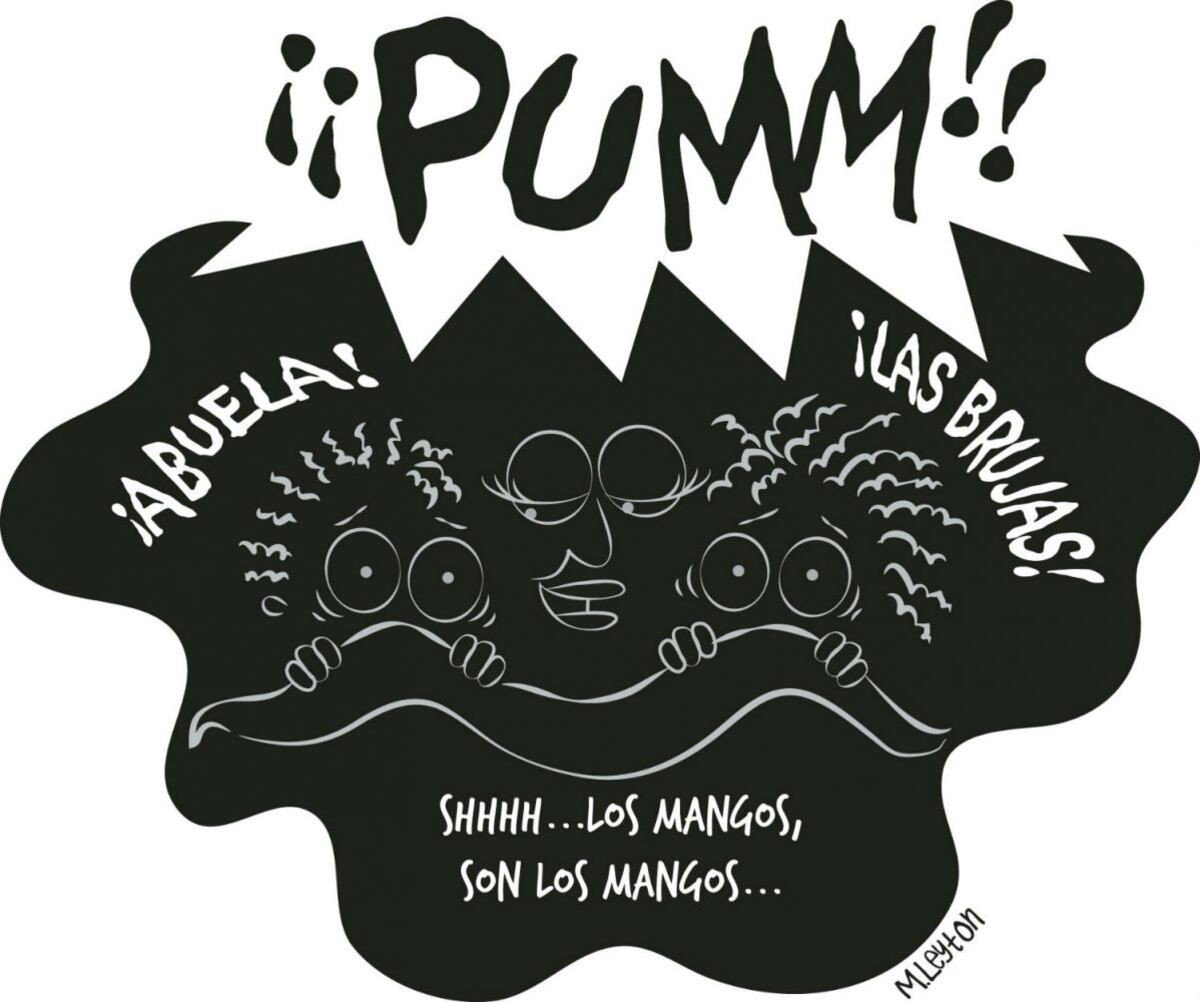

Cuando el techo es sensible hay gente que se aprovecha. A mi abuelo le encantaba -ahora lo sé- decirnos que ese ruido a medianoche eran los pasos de la bruja. A veces hasta nos decía que había tenido que salir a espantarla. Yo temblaba. Recuerdo dormir con la manta hasta las orejas -a la cabeza no, porque me asfixiaba- del temor. Más que todo, para que la bruja no me viera, para que yo no viera a la bruja.

En Panamá Viejo teníamos un árbol de mango que nos daba tremendos sustos por la noche, ¡pum! se oía en el techo. Yo quedaba despierta y con el sueño espantado. Lo peor es que daba los mangos más ácidos e hilachos que he comido en mi vida. En nuestra casa de Cerro Batea, no caían mangos, sino unas piedras que alguien lanzaba, cualquiera, por puras ganas de molestar. Como ya era más grande eso no me afectaba. Y a veces se subían los niños a buscar pelotas.

A lo que nunca me acostumbré fue a los paseos de los gatos. Esos animalitos hacían fiesta en el techo. Lloraban a veces como niños de la Tulivieja, al menos a mí me lo parecía. Y aunque ya era adulta, me transportaban a las noches oscuras de San Carlos con mi abuelito. Ahora en el apartamento no escucho tales sonidos; tampoco es que los extraño.

Aunque hay temporadas en que me parece que el vecino de arriba cambia los muebles todos los días, porque a diario arrastra algo y de noche. Me pregunto qué pensará mi vecino de abajo. Quizás tiene algunas quejas de lo que yo le hago a su techo.Mmmm… Casualmente ha empezado a llover y si no me asomo a la ventana ni cuenta me doy.